夏の海の底で、何が起きている?

先日、有明海に関する講習会に参加してきました。

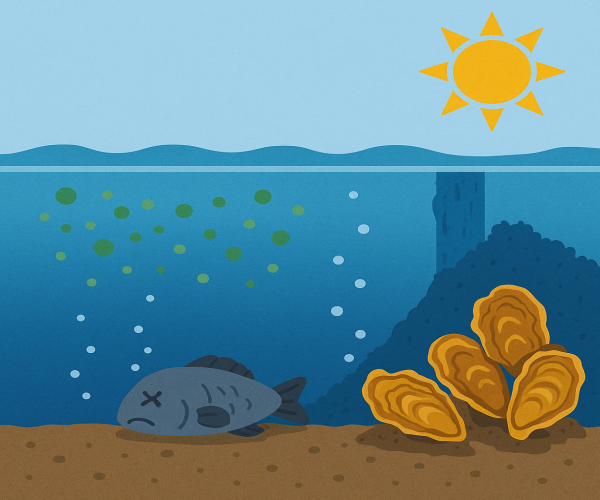

テーマは「貧酸素水塊(ひんさんそすいかい)」──つまり、海の底の酸素がなくなってしまう現象についてです。

この“貧酸素水塊”が起きると、魚や貝が苦しくなり、海の中にいるのに、生きていけなくなります。

とくに夏場、有明海では毎年のようにこうした現象が見られているそうです。

酸素がなくなる理由とは?

講演の中で印象に残ったのは、なぜ酸素が減っていくか、その仕組みでした

- 太陽の熱で表面の水は温かくなり、軽くなる

- 一方で、海の底の水は冷たく重いまま

この差によって、水の上下が分かれてしまい(成層)、混ざらなくなるんです。

本来なら、風や波、潮の流れによって海水がかき混ざり、酸素が底まで届くはず。

でもこの成層ができると、表面の酸素が底に届かなくなってしまうんです。

さらに、底に溜まった有機物を細菌が分解する時に、

酸素はどんどん消費され、息ができない“海の底の部屋”ができあがってしまうという訳です。

実際に海に出ると、沖の方では海面近くの網は見えているのに

一定の深さを過ぎると、急に濁りが強くなって、底の方が澱んでいるのを感じます。

こうやって科学的に説明されると、あの違和感にも納得がいきました。

秋・冬は“チャンスの季節”

ただずっと悪いままではありません。

講演では、「秋・冬は海を回復させるチャンス」だとも話されていました。

- 水温の差が小さくなり、海水がよく混ざる

- 混ざることで底の澱みが減り、太陽の光が海中に届きやすくなる

- 光が届くことで、植物プランクトンが育ちやすくなる

- 海の栄養塩も適度に保たれ、生き物が暮らしやすい環境に

つまり、季節によって海の力が変わるということ。

自然のリズムの中に「回復のタイミング」がちゃんとあるのだと、改めて感じました。

近年は猛暑が続いて、なかなか海水温が下がらない年も多くなってきました。

海のためにも、そして外で働く熊さん達にも、

秋にはしっかり涼しくなってもらいたいなと思いました

「カキ礁」が海を助ける?

さらに驚いたのが、「カキ礁(かきしょう)」を使ったシミュレーションの話です

カキ礁とは、牡蛎が住めるように人工的につくられた岩場のようなもの。

そこには多くの生き物が集まり、自然と生態系が育っていく場所になります

カキ礁を設置した結果(シミュレーション)

- 貧酸素水域の広がりを抑える

- 底の酸素濃度が改善される

- プランクトンの量が増えて、エサにする生き物も増える

- 二枚貝(アサリやサルボウ)の資源量の増加傾向になる

場所によって効果に差はあるようですが、もっとも効果があったのは「筑後川河口沖」だったそうです。

子どもの頃、ダクラ(カキ礁のこと、うちの地方の呼び方)って、天然でもそこらにあった気がします

潮を引いたあとに、海の中にもぽつぽつと姿をあらわしていて。

あの頃は、今よりも海苔の色落ち被害なんかも少なかったんじゃないかと思いました。

コンピューターが“未来の海”を見せてくれる

今回の講演では、シミュレーション技術の進化にも触れられていました。

- 実際の観測と、モデル計算のズレがほとんどない

- 「この場所にこういう対策をすればどうなるか?」が事前にわかる

- 未来の海の状態を予測しながら、最適な環境づくりができる

同じ第一次産業である農業では、

すでにAIによる管理や、無人のドローン、機械による作業が当たり前になってきています。

これまでの漁業は「経験」と「勘」が頼りの世界でしたが、

いよいよ、データとモデルで「攻める漁業」ができる時代が来るのかもしれません。

熊さんのまとめ

今回の講習を通じて、改めて感じたことは、

目に見えない「海の底」のことを、もっと知らないといけないなぁということでした。

熊さんたちが仕事しているのは、たしかに海の表面かもしれません。

でも、本当に大事なのは、その下で海を支えてくれている「中身」なんだと思います。

潮の流れ、酸素、プランクトン、

そしてプランクトンを食べる魚たち

すべてがつながっていて、どれかひとつでも欠けると海は弱まってしまいます。

これからも、漁師として、

「獲る」だけじゃなくて「育てる」ことも考えていきたい。

そんな気持ちにさせてくれる講習でした。

コメント